Von Alexandra Christiansen, Portfoliomanagerin von Nordeas Global Climate Transition Engagement Strategie

Mit dem Übergang in die nächste Phase der globalen Dekarbonisierung überdenken institutionelle Investoren ihre Strategien. Anstatt emissionsintensive Sektoren wie Zement, Stahl, Versorgungsunternehmen und die Abfallwirtschaft zu meiden, investieren viele nun in deren Transformation – um Klimaziele voranzubringen und langfristigen Wert freizusetzen.

Diese Branchen gehören zu den größten Verursachern globaler Emissionen, sind aber zugleich essenziell für moderne Volkswirtschaften. Eine Desinvestition mag zwar als einfacher Weg erscheinen, um die Portfoliobilanz zu verbessern, spiegelt jedoch nicht die wirtschaftliche Realität wider – und behindert womöglich notwendige Fortschritte bei der Emissionsreduktion in der Realwirtschaft. Stattdessen verfolgen Investoren zunehmend einen anderen Ansatz: Sie unterstützen sogenannte „Improver“ – also Unternehmen mit glaubwürdigen Plänen und der Fähigkeit, werthaltige Dekarbonisierung umzusetzen.

Diese Strategie zeigt bereits Wirkung. Die Nordea Global Climate Transition Engagement Strategie, die gezielt in „Improver“ investiert, erzielte im vergangenen Jahr reale Einsparungen von 24 Tonnen CO2 pro investierter Million Euro – über das Zwölffache des Reduktionswerts des MSCI ACWI Index1. In den letzten drei Jahren sank die CO2-Intensität des Fonds um 16 %, während der MSCI ACWI lediglich einen Rückgang von 1,6 % verzeichnete. Gleichzeitig konnte der Fonds auch bei den Renditen gegenüber Peers überzeugen.2

Warum in emissionsintensive Sektoren investieren?

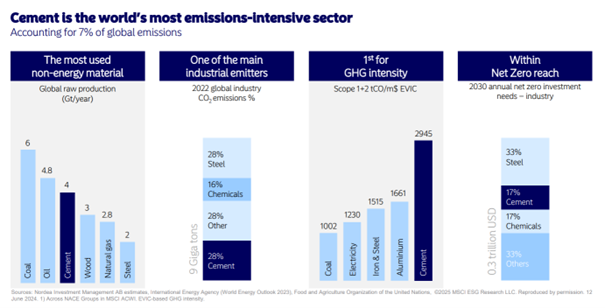

Die Schwerindustrie und Versorgungsunternehmen gehören zu den größten CO2-Emittenten. Zement allein ist für etwa 7% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich3. Stahl, der für alles von Infrastruktur bis hin zu erneuerbaren Energien unerlässlich ist, ist ein weiterer emissionsstarker Sektor. Versorgungsunternehmen spielen unterdessen eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung der Energiewende durch den Ersatz fossiler Brennstoffe durch erneuerbare Energien und die Modernisierung der Stromnetze.

Wer aus diesen Branchen aussteigt, verliert nicht nur die Chance, aktiv an Übergangsstrategien mitzuwirken – sondern verzichtet auch auf potenziell attraktive Renditen durch werthaltige Dekarbonisierungspfade. Active Ownership hingegen eröffnet die Möglichkeit, mit Unternehmen in den Dialog zu treten – und das in einer Zeit, in der die Politik und das Marktumfeld Anreize zur Dekarbonisierung schaffen. Beispielsweise stammt der Großteil der Zementemissionen aus der Klinkerproduktion, über die Hälfte davon aus chemischen Prozessen, die durch den Einsatz erneuerbarer Energien allein nicht behoben werden kann. Es braucht also systemischen Wandel4. Wir sind überzeugt, dass wir gegenüber dem Markt einen Vorsprung haben, wenn es darum geht, technologische Entwicklungen, regulatorische Impulse und Konsumverhalten besser zu verstehen– und daraus gezielt Alpha zu generieren.

Dekarbonisierung kann die Bewertung verbessern

Die Dekarbonisierungsstrategie eines Unternehmens kann seine Bewertung erheblich beeinflussen. Unsere Analysen zeigen, dass Unternehmen – etwa aus der Zementindustrie – ohne Maßnahmen erheblichen Wert vernichten, gleichzeitig aber durch glaubwürdige Dekarbonisierungsstrategien signifikantes Potenzial für zukünftige Cashflows heben können5.

Auch die Abfallwirtschaft bietet Chancen: Investitionen in Projekte zur Umwandlung von Deponiegas in erneuerbares Erdgas senken nicht nur Emissionen, sondern steigern auch den Ertrag. US-Versorger wiederum verzeichnen zunehmendes Gewinnwachstum durch den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien.

Active Ownership zeigt Wirkung

Engagement-basierte Strategien zeigen zunehmend messbare Wirkung – sowohl bei der Reduktion realer Emissionen als auch bei der Erzielung von Überrenditen, da der Markt glaubwürdige Transformationspfade belohnt. Emissionsintensive Sektoren dauerhaft zu meiden, ist keine tragfähige Strategie mehr. Vielmehr setzen Anleger auf langfristige, durchdachte Ansätze – mit dem Ziel, nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsvorteile zu fördern. Die Debatte hat sich weiterentwickelt: Kundinnen und Kunden verlangen heute mehr als Ausschlusskriterien – sie erwarten reale Wirkung.